Frauen sind mit Blick auf die digitale Zukunft bei ihrer beruflichen Tätigkeit gegenüber Männern deutlich im Nachteil.

Das zeigt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Frauen und Männer arbeiten heute zwar...

Finanzminister Lindner will vor allem bürokratische Hürden abbauen, nicht unbedingt mehr zahlen.

Der Paritätische Gesamtverband warnt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) davor, die geplante Kindergrundsicherung scheitern zu lassen. «Es wäre verwerflich, den Kampf...

Im Rückblick zeigt sich, wie schwer Corona unter alten Menschen gewütet hat.

So war fast jeder zweite Corona-Tote in Deutschland in einem Pflegeheim, wie der Pflegereport der Barmer Krankenkasse zeigt, über den...

Die Bundestagsfraktion der SPD will weitere Opfergruppen in die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze einbeziehen.

In einem Positionspapier, über das die Neue Berliner Redaktionsgesellschaft NBR berichtet und das von der Fraktion verabschiedet werden soll, geht...

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) übt deutliche Kritik an seinen Vorgängern.

Gegenüber dem "Mannheimer Morgen" sagte er angesichts des riesigen Sanierungs- und Reformstaus auf Deutschlands Schienen, dass sein Kopfschütteln groß sei...

Die hohe Auslastung der Züge in den Sommermonaten 2022, in denen das 9-Euro-Ticket galt, hat zu einer deutlichen Zunahme der verbalen Attacken gegen das Zugpersonal geführt.

Das geht aus Zahlen der Deutschen Bahn hervor, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Dienstagausgaben berichten. Von...

An Lionel Messi führt kein Weg vorbei.

Lionel Messi bekam einen Klaps von Kylian Mbappé und ein Lächeln von seiner Frau. Dann schritt er auf die FIFA-Bühne...

Hannovers Oberbürgermeister Onay sichert einen «Gesellschaftsrat» zu - dafür versprechen die Aktivisten einen Stopp ihrer Proteste.

Das Angebot der Klimaaktivisten von der Letzten Generation, ihre umstrittenen Proteste bei der Erfüllung von Forderungen einzustellen, ist auf scharfe...

Die deutschen Zinsschulden steigen - wackelt deswegen die Schuldenbremse? Der Bundesfinanzminister hat darauf eine klare Antwort.

Die Ausgaben des Bundes für Kreditzinsen haben sich laut Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) innerhalb von zwei Jahren verzehnfacht - von...

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss auch der Ausbau von Windkraft zügig vorangehen.

Der Ausbau der Windenergie kommt aus Branchensicht zum Start ins Jahr nur schleppend voran. Der Stand der Neugenehmigungen sei «ein...

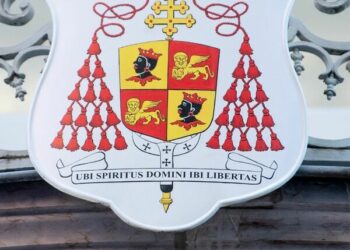

Der Justiz wird vorgeworfen, die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals zu überlassen und damit Vertuschung zu ermöglichen.

Eine Durchsuchung der Staatsanwaltschaft im Erzbistum München und Freising gibt Betroffenen und Kirchen-Reformern Anlass zur Hoffnung auf einen veränderten Umgang der...

Berlin - Zahlreiche Patient*innenverbände, medizinische Fachgesellschaften und hochrangige Mediziner*innen fordern in einem offenen Brief an die Gesundheitsminister*innen des Bundes und der Länder sowie die Abgeordneten des Deutschen Bundestags eine grundlegende Reform der deutschen Transplantationsgesetzgebung.

Deutschen Irrweg in der Organspendepolitik beenden / Betroffene fordern eine radikale Umkehr. Anlass ist das Scheitern des vor 3 Jahren...

385.000 Studienberechtigte gab es im Jahr 2022, der Anteil der Frauen legte noch mal leicht zu.

Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 385.000 Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife (Abitur) oder die Fachhochschulreife erreicht. Das waren 2,1...

Nun ist es also offiziell: Die CDU gewinnt die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit großem Vorsprung.

Nach der Wiederholungswahl in Berlin liegt die SPD nun endgültig knapp vor den Grünen auf Platz zwei, Wahlsieger ist die...

foodwatch-Statement zu Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel: Ein Meilenstein im Kampf gegen Fehlernährung

foodwatch-Statement zu Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel: Ein Meilenstein im Kampf gegen Fehlernährung. Berlin - Zu den heute von Bundesernährungsminister Cem...

Die katholische Kirche in Deutschland steckt mitten in einem Erneuerungsprozess - doch der Vatikan sieht die Reformen kritisch.

In einer brisanten kirchenpolitischen Situation sind die katholischen Bischöfe heute in Dresden zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung zusammengekommen. Das viertägige Treffen steht...

Es wird langsam spannend in der katholischen Kirche, denn ihr Reformprozess nähert sich dem Höhepu

Die angestrebte Reform der katholischen Kirche stellt die deutschen Bischöfe vor eine Zerreißprobe. «Es ist eine ernstzunehmende kritische Situation, das...

Es wird langsam spannend in der katholischen Kirche, denn ihr Reformprozess nähert sich dem Höhepu

Die angestrebte Reform der katholischen Kirche stellt die deutschen Bischöfe vor eine Zerreißprobe. «Es ist eine ernstzunehmende kritische Situation, das...

Die Affäre rund um die umstrittene Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern soll bald Thema im Bunde

Der Unions-Fraktionsvorstand hat beschlossen, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema in dieser Woche zu beantragen, berichtet der "Spiegel". Sie soll...

Die Zahl der judenfeindlichen Gewalttaten im vergangenen Jahr ist im Vergleich zu 2021 gestiegen.

Der Zentralrat der Juden klagt über immer mehr antisemitische Gewalttaten in Deutschland. «Es bleibt nicht bei Worten und Sachbeschädigungen, sondern...

Lionel Messi, wer sonst! Argentiniens Weltmeister-Kapitän bekommt von der FIFA die Trophäe als bes

Lionel Messi ist gut zwei Monate nach dem WM-Sieg mit Argentinien von der FIFA zum besten Fußballer des Jahres 2022...

. '

. '